Sección CARPE VERBA

Carpe Verba

7.

Personajes turbadores para un infante

01b.jpg)

Félix Hinojal

Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Autónoma de Madrid en la especialidad de Historia Moderna y Contemporánea (1978). Profesor de Educación Secundaria (1979-2007) y Catedrático de Educación Secundaria (2008-2024) en distintos institutos públicos de las comunidades del País Vasco, Castilla La Mancha y Madrid. A lo largo de su carrera profesional ha trabajado en diversos proyectos educativos en los distintos centros. Asesor del Centro de Profesores y Recursos de Alcobendas (1997-2001). Vicedirector y Jfe de Estudios en el Instituto Dionisio Aguado de Fuenlabrada (1985-87). Jefe de departamento (1997-2001) y jefe de estudios en el IES Francisco Giner de los Ríos de Alcobendas (2001-2024). Responsable en el Grupo de Trabajo «Realización de materiales para alumnos usando la web y las TIC». Director-tutor en el curso «Formación del Profesorado a distancia». Ha escrito distintos artículos en las revistas Tiempo y Tierra y Educación y Medios, así como reseñas de libros en las publicaciones Viento Sur y Educación y Medios.

Personajes

1. El invierno de Anita baila

«La Régula volvió a buscarle, orilla del sauce, ae, ¿puede saberse dónde pusiste las camisetas que te merqué?, va para cuatro semanas y aún no te lavé ninguna, y el Azarías humilló los amarillentos ojos sanguinolentos y rutó imperceptiblemente, hasta que su hermana perdió la paciencia y le zamarreó y según le sacudía por las solapas levantadas, descubrió las camisetas, una encima de la otra, sobrepuestas, las tres.»

(Miguel Delibes, Los santos inocentes)

Anita debía llamarse Ana; Anita no mediría más de un metro y medio si su joroba hubiera podido enderezarse; Anita iba cargada de toquillas y faldas y vestidos y abrigos remendados; Anita iba a ganarse unas perrillas al mercado limosneando; Anita recogía periódicos y revistas del suelo, las metía en sus refajos y las llevaba a casa; Anita no tenía casa, tenía una habitación fría y sombría, sin más vano que la puerta llena de rendijas, solo iluminada por una débil bombilla de 20 vatios; la habitación de Anita era tan pequeña que solo cabía una cama grande donde se acumulaban mantas raídas y la ropa que no llevaba puesta; la habitación de Anita era un congelador con suelo de pizarra; Anita era una inquilina en la casa más pobre habitada por otra familia pobre; Anita era más pobre que los pobres. Anita tenía una habitación muy ilustrada: en sus paredes estaban todas las noticias del mundo: mujeres en bañador, toreros, futbolistas, las guerras del mundo de esos años, los asesinatos de moda, las Vírgenes de cada día, los santos antiguos y Franco, Franco, Franco…. En aquella habitación, forrada de hojas de periódicos y revistas de arriba abajo, no se veían los muros y paredes de adobe ni el bajo techo de la habitación, también forrado de noticias. Debajo de una capa de noticias, había otra de noticias más antiguas, y bajo esa, otra. Y otra y otra. Pegadas con pintura, clavadas con puntas. Anita no sabía leer pero todos esos periódicos la protegían algo del frío. Porque en aquella gélida habitación el único punto de calor era la débil bombilla que solo podía encenderse para acostarse vestida y cubrirse con mantas y ropas. Anita debía pasar mucho frío y su encogimiento de vieja y sus dolorosos reumas debían de matarla. Anita aparentaba cien años pero debía de tener menos, sesenta quizás. Anita debía poseer, como todos entonces, un orinal bajo la cama y quizás un cubo de hojalata con agua del pozo del vecino.

Anita no tenía ninguna habilidad especial, pero todos, chicos y grandes, la llamábamos«Anita baila»porque Anita bailaba torpemente, graciosamente, malamente, para hacernos reír y que le diéramos una«perra gorda»o una«perra chica».«¡Anita, baila!»le decían grandes y chicos y Anita se ponía a bailar si se le enseñaba una moneda. No bailaba danzas charras, intentaba levantar sus brazos y contonear su cuerpo dolorido mientras se reían de ella y le pedían más, en plena calle, a cambio de otra«perra gorda»o«perra chica»hasta que acababa insultando y maldiciendo. En su debilidad mental y física hasta intentaba pegar torpemente con su cayada movida por flacos y frágiles miembros esqueléticos y entonces era cuando todos se iban, una vez acabado el divertimento, sin que hubiese conseguido más que algunas pocas«perras»o algún trozo de pan. Anita salía todos los días, incluso cuando nevaba, porque el hambre se tenía a diario. Anita debía de soñar con los mazacotes de turrón que traían al mercado semanal las turroneras albercanas en el mes de diciembre, bajo la nieve y la ventisca, que vendían en porciones por una peseta cortándolo con un cincel y un martillo. Todo un capital para Anita, aparte de que sus escasos dientes no pudieran masticarlo.

Anita era una vecina más, con la peculiaridad de que«trabajaba»bailando. Los vecinos que no le pedían bailar la socorrían con restos de sus comidas: un trozo de chorizo, un tazón de sopa, algunos garbanzos de un cocido, alguna fruta… Un día debió ser joven; debió haber algún tiempo en el que trabajase, quizás como sirvienta; en algún momento debió tener un pretendiente, … Nadie sabía nada de su pasado y los que lo supieran no hablaban de él. Anita era la imagen de la peor vejez. Un día Anita dejó de salir y alguien la debió de llevar a un asilo de caridad que unas monjas tenían en un pueblo próximo. Para ella, moribunda, debió ser un buen final: comida caliente y a diario y sin tener que limosnear ni bailar, aunque quizás tuviera que rezar, pero el asilo bien merecía una misa. Menos debió de gustarle que la aseasen: la falta de costumbre. De«Anita baila»nadie volvió a acordarse, nadie echó de menos sus bailes, nadie preguntó por ella. Es lo que hace la vergüenza a toro pasado.

Nota sobre visualización de imágenes: con un clic se abre la imagen a gran tamaño y con doble clic se reduce. Si se quiere ver a tamaño original: botón derecho y pulsar en «Abrir imagen en pestaña nueva».

Los duros inviernos en los alrededores del pueblo de Anita baila.

2. El otoño de los Sales

«Desde aquellos inviernos, ya siempre habría de ir contigo el olor del heno seco, el del humo de la leña, el de la ropa limpia de las mudas que secaban las madres debajo de las camillas, al calor del brasero.»

(Manuel Díaz Luis, Tierramadre)

El invierno comenzaba pronto allí. Mediado agosto, las temperaturas bajaban y al anochecer dejaba de salirse al poyo a tomar el fresco. Toda la actividad nocturna pasaba al interior. Las charlas y los cuentos que se contaban sentados en el poyo, durante las escasas noches cálidas del verano, ahora se hacían sentados en tajos o en el escabel, frente al hogar encendido con restos de troncos traídos del monte de Tonda. El humo se escapaba por una enorme chimenea y de lo alto del interior de esta colgaba una larga cadena de hierro que sujetaba un caldero próximo al fuego. El caldero estaba lleno de agua y en él se habían introducido patatas.

El monte de Tonda surtía de leña de roble a los Sales.

Hacía más calor allí que en mi casa. El hogar ardiendo coloreaba nuestros rostros, pero no tanto las espaldas. Más o menos lo que pasaba en nuestras casas sentados en la mesa camilla donde lo que se calentaban eran las piernas al calor del brasero de cisco mientras el resto permanecía frio. Pero en aquella otra casa, con fuego en el hogar y losas de granito por suelo, el calor tibio se extendía por toda la estancia. Esa habitación era el centro de la casa; esa habitación era el cuarto de estar y la cocina y el horno de barro donde nunca vi cocer ningún pan. El resto eran dos estrechas alcobas para dormir, en una los padres, en la otra los dos hijos. Estaban separadas de la otra estancia por unas simples cortinas de tela ahumadas por el humo que salía del hogar.

El padre, de pocas palabras, era un campesino que cultivaba tristes tierras que apenas producían para malvivir todo el año, aunque en el verano habían proporcionado a los niños del barrio un entretenimiento, festivo para nosotros y duro para ellos, el trillado. Ahora, en tiempos que ya no eran de trilla, allí estaba el enorme trillo apoyado contra una de las paredes de la estancia, ganduleando hasta el siguiente verano. ¿Dónde estaba el burro que tiraba, agotado y cansino, del trillo durante los días del calor estival, girando y girando? No sé si lo pregunté, tampoco sé si era suyo o prestado para esa labor. Los niños rodeábamos toda la era esperando, impacientes, que nos dejasen subir al trillo para dar una vuelta en él. No pensábamos que fuera un trabajo suplementario y gratuito para el pobre burro, aunque para nosotros era mejor o igual que subir a un tiovivo de los que venían en las fiestas.

Pero ahora, allí sentados, en la noche otoñal esperábamos a que las patatas se cociesen mientras quizás se hablaba de las tareas agrícolas, que nunca presencié, de la siembra o de que en ese tiempo intermedio entre la siembra y la cosecha, los meteoros fuesen los apropiado para aquellas duras tierras de secano.

Fueron muchas las noches de esos días cada vez más cortos que me autoinvitaba a cenar con ellos; la cena era esa pobre tanda de patatas echadas en el caldero que primero había que dejar enfriar y, después, mondar. Esa era su cena y yo comía parte de ella. Esas patatas, sin ninguna sazón, eran todo lo que tenían y, encima, lo compartían. Después, el fuego se iba agotando poco a poco porque no estaban los tiempos para seguir echando leña que debía durar hasta la primavera siguiente.

Los Sales no tenían muchas visitas, eran los pobres del barrio. Sus hijos, algo mayores que yo, bromeaban conmigo pero tampoco se relacionaban con casi nadie más. Mis padres debían preguntarse, intrigados, qué había en aquella pobre casa de pobres que me atrajese tanto. Nunca les dije que aquellas patatas cocidas me sabían primorosas, más que las patatas revolconas con torrezno que cenaba todas las noches en casa.

La matriarca de los Sales, Isidra, a la derecha, con algunas de sus vecinas, delante de su casa, muchos años después, cuando ya era viuda y solo le quedaba un hijo.

3. La primavera de Sebastián el de las medallas

«Sin embargo, le gusta volver a pisar los mismos caminos, regresar otra vez a los 15 pueblos donde estuvo antes, trazarse un grandioso entorno y no alejarse demasiado de sus lindes. Entonces, a veces, hasta recuerda el nombre de algún pueblo o el deje de sus gentes al hablar. En esos lugares, son los mismos aldeanos quienes le recuerdan y le saludan como si de un conocido se tratara.»

(Luis Auñón Muelas, El crimen de Cuenca)

Sebastián era el hombre del saco, no«el hombre del saco». Sebastián, cual Papá Noel barbudo, en un tiempo en el que no habíamos oído hablar de ningún Papá Noel ni teníamos conciencia de que un hombre así de barbado y con un saco a sus espaldas trajese regalos a los niños por Navidad.

Solía ser a partir de la primavera cuando Sebastián aparecía por el pueblo, una vez pasados los días más gélidos del invierno, con su variopinta carga de todo lo imaginable y lo no imaginable en su saco. Allí dentro había de todo y nuestra curiosidad infantil deseaba ver ese contenido más que quedarse con él. Sebastián era un buhonero que lo mismo curaba una enfermedad con sus hierbas, que vendía una medalla para proteger al niño recién nacido, o echaba un ensalmo a la moza casadera que no encontraba novio, para que le«apareciese», o vendía una navaja a un hombre que había perdido la suya, con cachas de nácar. Pero también un rosario con cuentas blancas para una niña que iba a tomar su primera comunión, o negras para la madre viuda. O una estampa con jaculatoria milagrosa y con indulgencia plenaria, que no sabíamos lo que significaba, pero debía ser bueno, y también un velo o un misal… Del saco salía de todo, de ahí nuestra curiosidad. Pero lo más visual e impactante de Sebastián el de las medallas es que toda su remendada chaqueta, por dentro y por fuera, en las mangas y en las solapas, estaba cubierta de medallas, medallas de todas las vírgenes y de todos los santos. Según para lo que la pidiesen Sebastián les daba la adecuada y además les rezaba o cantaba una oración milagrera. Sebastián las daba por la voluntad, pero si la voluntad era escasa, Sebastián decía que el sacrificio debería ser mayor para que la petición surtiese efecto.

Con su tintineo de medallas y con sus oraciones, todo el pueblo se enteraba en pocas horas de que Sebastián había vuelto. Como si también fuese un flautista de Hamelín sin faluta, grupos de niños le seguían primero pidiéndole que les enseñase algo, que les diese un caramelo… Por las buenas, Sebastián repartía algunos caramelos y hablaba con los niños, pero después la curiosidad iba cambiando a agresividad. Y Sebastián estaba indefenso y los niños son muy crueles. La petición mudaba a exigencia y la exigencia mudaba a agresividad. Hasta piedras le tiraron al pobre Sebastián que, a duras penas, podía con su saco porque Sebastián era menudo, regordete y bajito. Al final acababa protegido en alguna taberna donde se tomaba un chato de tinto y hacía alguna transacción con los clientes. A ellos sí que les enseñaba el muestrario que llevaba en el saco.

Sebastián hacia su trabajo uno o dos días; al atardecer se retiraba y dormiría al fresco en alguna finca bajo alguna encina. En los siguientes días llegaban rumores de que Sebastián estaba en algún otro pueblo próximo y de alguna afrenta que hubiera tenido allí. Después se dejaban de oír noticias suyas hasta que pasados varios meses volvía a aparecer. Nadie sabía de dónde era Sebastián ni dónde vivía en invierno ni cómo conseguía toda su mercancía sacra y laica ni como con aquel cuerpo sanchopanzesco era capaz de ir a la intemperie y andando de pueblo en pueblo y durmiendo en el campo con su saco siempre a cuestas ni cuántas veces le habrían robado ni cuántas él habría «descuidado»algo de alguna casa mientras rezaba su variadísimo repertorio de oraciones para todos los males de la humanidad de la gente de aquellos pueblos.

Todos sabían de sus peleas violentas con los niños. Y cómo muchos padres, unos por piedad hacia Sebastián, otros por miedo hacia él, prohibían a sus hijos acercarse a Sebastián el de las medallas mientras otros menos piadosos o menos miedosos le deshumanizaban riendo las gracias y desgracias que sus hijos le causaban, aunque fueran menos tolerantes cuando la cayada con la que Sebastián se apoyaba para su circuito comercial cayese sobre los muslos o los glúteos de algunos de sus niños.

Sebastián el de las medallas, con otro atuendo, en otro lugar, pero siempre rodeado de niños, luciendo algunas de sus medallas.

Una tarde de aquellas, como siempre, Sebatián el de las medallas se retiró a descansar y ya nunca más volvimos a saber del buhonero y predicador por libre.

4. El verano de María la romera

«Don Pedro vendrá a caballo

como loco cuando sepa

que yo estoy encarcelada

por bordarle su bandera.

Y si me matan vendrá

para morir a mi vera,

que me lo dijo una noche

besándome la cabeza.»

(Federico García Lorca, Mariana Pineda)

María era una humilde costurera. La recuerdo en verano porque solía salir y sentarse en el poyo de su casa al atardecer pero también porque al lado del poyo y de un gran lavadero tenía un pozo sin polea. Tener un pozo en aquella época, sin agua corriente en las casas, era todo un lujo. Y tener un pilón para lavar la ropa, otro. En verano mi madre me mandaba algunos días a pedirle a María una herrada de agua para que el gazpacho que iba a hacer tuviese agua fresca. Y María siempre me sacaba la herrada de agua muy amablemente.«Me la ha pedido mi madre para el gazpacho, María», le decía. Muchos vecinos tenían pozo pero casi ninguno, salvo María, eran tan espléndidos para ofrecerla. El gazpacho de trozos que preparaba mi madre, con el sabor al agua sosa del pozo, me sabía delicioso y refrescante.

María, en su desamparo, era muy espléndida: en primavera cogía un barreño de latón y se iba a los regatos y las fuentes próximas y de ellas arrancaba la pamplina que solo la hay en esos días en que los regatos corren con el deshielo y la temperatura ayuda a su crecimiento. Al regresar, pasaba por nuestra casa y nos ofrecía parte de esa pamplina con la que mi madre, añadiéndole ajo y aceite, hacía una exquisita ensalada.

A María la queríamos todos porque era graciosa, divertida, animada, optimista y, sobre todo, generosa y buena. Pero María vivía sola. A mí me llamaba mucho la atención esa soledad porque la veía vieja. Vieja y sola. Un día, mientras jugaba, escuché una conversación de los adultos y así me enteré de que María tenía un hijo. Mi curiosidad infantil ya no paró. Y debí aburrir, pero también inquietar mucho, a mis padres cuando empecé a preguntar cosas que no debía, pero tampoco me podían decir que no podía preguntarlas. ¿Dónde está el hijo de María? ¿Por qué no la visita nunca? ¿Y su marido? Siempre que podían salían al paso con algún lugar común: es viuda, su hijo está en el extranjero trabajando y no puede venir, pero la quiere mucho. ¿Cómo la puede querer y no venir? ¿Cuándo se murió su marido? ... Yo estimaba mucho a María y nunca me atreví a preguntarle nada de esto porque esas medias respuestas y sobre todo esos silencios y esos cambios de conversación para que no siguiese preguntando me hacían ver que no debía planteárselos a María, pese a que a veces, viniendo de la escuela, entraba en su casa y mientras ella cosía hablábamos del tiempo o de los maestros, sentados junto al brasero que tenía bajo su mesa camilla con faldillas.

Recuerdo que un adolescente aprendiz de carpintero le llevaba, a veces, un saco de virutas para alimentar la cocina. María le llegó a dar hasta un duro por esa carga y ese favor, lo que implicaba que María no era tan pobre como parecía. Siempre me saludé con ella con mucho cariño, varias veces al día, cada vez que pasaba por delante de su casa. Y así, sin saber, aunque sabía que algún misterio había, llegó mi adolescencia y me marché del pueblo.

Una de las primeras veces que volví (al contrario que su hijo, yo sí quería volver para a ver a mis padres) vi la casa de María cerrada y al preguntar por ella me dijeron que había muerto. Sentí mucha pena por no haberle dicho nunca que para mí sí era una persona importante y muy querida. Y siempre, desde entonces, al pasar delante de su casa, la sigo recordando, porque su casa, vacía desde entonces, sigue estando allí, fantasmal y semiengullida por un árbol de su huerto que, poco a poco, va tomando posesión de la casa, cubriéndola entera.

Estado actual de la casa de María la romera, con el árbol cubriendo la casa. Su pilón-lavadero en el centro, el pozo se intuye a su derecha, el poyo a la izquierda del pilón. En el centro de la fachada, un ventanuco, tras él estaba su mesa camilla donde cosía y detrás su cocina de leña. El huerto del interior era muy pequeño, pero el árbol que ya nadie cuida no se quiere morir y cada vez abraza más fuertemente la casa de María.

Pasaron muchos años hasta que por fin, pero nunca por mis padres, pude conocer todo lo relacionado con María la romera. Entonces supe que María tenía familia en otra parte del pueblo, familia que yo creía que nunca la había visitado porque aunque a mí me parecía que todo el mundo quería a María y hablaba muy bien de ella, la verdad no era exactamente así. De esa familia, casi en secreto, salía el dinero para esas propinas al carpintero, y, no sé, quizás también de algún giro postal desde el extranjero.

María había sido joven y había sido muy guapa, pero tuvo una relación, larga en el tiempo y pública, con un hombre casado que también vivía en el pueblo. María se había puesto al mundo por montera y permitía que ese hombre la visitase en su casa. Una historia de amor en el que uno ganó, el hombre, y otra perdió, María. De esa relación había nacido su hijo que había vivido con ella hasta esos tiempos oscuros de la guerra y la primera posguerra. María era una madre soltera orgullosa de su hijo y manteniendo la relación con aquel otro hombre hasta que vino la guerra.

María, en sus mejores años, los años 30. Treinta años antes de que la conociese.

Pero María la romera ocultaba otra historia: Durante la República María debió de tener alguna relación con la Casa del Pueblo y, como costurera, bordó, por encargo, en una bandera republicana, la hoz y el martillo. En mi pueblo la guerra ya estaba ganada por los golpistas antes de acabar julio del 36. Y en los primeros meses del 37 María fue denunciada por una vecina, de nombre Olvido, por haber bordado para la Casa del Pueblo una bandera republicana con la hoz y el martillo. Fue detenida por la guardia civil y sometida a dos juicios por alta traición. Pasó varios años en cárceles del País Vasco y de Salamanca hasta que fue excarcelada en 1942. Poco después su hijo, alguien que no debía existir por ser fruto de una relación adúltera, desapareció. Debió marcharse al extranjero, muy lejos; algunos sospecharon que a Rusia pero finalmente parece que estuvo recorriendo el mundo embarcándose de un lugar a otro cada vez más lejano (Australia, Canadá, …). Solo hubo algunas cartas, pocas; ya no estaban los tiempos para relaciones extramatrimoniales ni para madres solteras ni para hijos bastardos ni para banderas republicanas ni hoces y martillos.

Su familia la rechazó, o esa impresión daba. Un joven cartero le llevó a María una carta a principios de los sesenta. María abrió el sobre y emocionada cubrió de besos al cartero. La carta, que había extrañado al joven cartero por su origen, debía tener unas de la pocas buenas noticias que María recibió aquellos años, era de su hijo, aquel que yo nunca llegué a conocer. Venía de Australia. Nunca en aquel pueblo se había recibido una carta desde tan lejos.

Tras ese sobresalto ella siguió como siempre tras salir de la cárcel, costurera y calladita. Silencio. No solo de ella, también de todos los vecinos, también de la denunciante. Todos callados y bien calladitos. No se podía hablar de lo que todos sabían y nadie mencionaba; nadie le preguntaría por su hijo, como si estuviera muerto, como si no hubiera existido; nadie hablaría de política; nadie hablaría de relaciones extraconyugales. María era, oficialmente, y todos lo acataban, una mujer soltera, una vieja solterona que trabajaba como costurera. No había nada más que decir. No se podía decir que María la romera, la que tuvo una estupenda relación libre con un hombre apodado el romero, de la que nació un hijo, había sido una mujer libre, como las mujeres no podían ser entonces, no sé si ahora sí, y había sido también nuestra Mariana Pineda no ejecutada, pero condenada con la cárcel primero y el silencio hasta su muerte. Y sin el hijo que nunca volvió a aquella España de la que, como santa Teresa de Ávila, no quería ni el polvo en sus sandalias.

5. Las amonestaciones dominicales de don Anacleto

«El baile es la raíz de incontables pecados y ofensas contra Dios… ya que atenta contra la Patria, la cual no puede ser grande y fuerte con una generación muelle, afeminada y corrompida.»

(Antonio Cardona. Obispo de Ibiza)

Eran tiempos preconciliares los de esos primeros años sesenta. Tiempos en los que estaba en discusión que el cura dijese la misa de cara a los feligreses, en los que la misa se recitase en castellano, en los que el cura pudiese caminar por la calle de paisano, solo con ese cuello blanco nacarado que le distinguiese del resto de los mortales civiles y que tenía un nombre difícil de pronunciar y más difícil de escribir: clériman o algo así. Además, si los curas acababan vistiendo de civiles se parecerían peligrosamente a los pastores protestantes de las películas.

Aquel niño tenía contacto con los curas de su pueblo, el viejo y trentino don Francisco, con birreta negra y borla, y el campechano y más joven don Eugenio que, o no llevaba tocado, o se ponía una boina. Don Francisco no oía muy bien por lo que era ideal para confesarse con él, antes de tomar la primera comunión, si había algún pecado mortal que confesarse. Por ejemplo, haber desobedecido a la madre o haberle sisado una peseta; nada menos que eso tenía que ver con los mandamientos cuarto y séptimo: deshonrar a los padres o robar; pero si eran pecados veniales la penitencia era soportable si se confesaba con don Eugenio.

A sus siete años la comunión estaba a punto de caer y algunos de sus problemas eran cómo aguantar las tres horas de ayuno antes de comulgar y qué hacer si la sagrada Hostia se quedaba pegada en el paladar, como las obleas que le compraba al barquillero, mientras hacía girar su rueda esperando que saliese un número alto.

Pero aparte de estos curas, ese niño conocía a otros dos de dos pueblos cercanos, uno era afable y regordete y diariamente subía andando el kilómetro que le separaba del pueblo al que iba a tomar el café a mediodía, para compartir con los feligreses de la comarca en el viejo café Mercantil con su sotana y su sombrero de cura español. No era muy hablador pero debía ser muy listo porque en el verano daba clases de latín a los chicos mayores que no habían aprobado esa asignatura; y debía ser buen maestro porque sus alumnos no iban muy molestos a sus clases. Su nombre, don Amable, respondía justamente a la personalidad del cura. No resultaba desagradable acercarse a besarle la mano si nos cruzábamos de frente mientras él ponía la otra mano sobre la cabeza del niño.

Por el contrario, a unos diez kilómetros, estaba el pueblo natal de la madre de este muchacho. Allí vivían una hermana de su madre con su marido, un hombre manco y severo, que siempre parecía enfadado. Cuando su madre tenía que hacer un viaje por algún motivo, de los pocos que había entonces para viajar, al niño le llevaba un hermano mayor en bicicleta prestada a casa de esos tíos que no tenían hijos. Aunque el niño nunca quería ir a ese otro pueblo, allí le dejaban durante una o dos semanas. La casa de los tíos era mucho más lujosa que la de sus padres, hasta tenía sillones con orejeras, donde se sentaban ellos, y las sillas estaban tapizadas y en invierno tenía estufa de gas butano. Pero allí, sin amigos, no había en qué entretenerse y el niño se aburría y pensaba en su mamá, como si le hubiese abandonado. Solo le dejaban jugar con unos pequeños barquitos de madera que había hecho el tío manco y, cuando este se iba a su trabajo, la tía permitía al niño que se acercase con uno de los barquitos al pilón que servía de abrevadero y que estaba en la plaza delante de su casa. Pero debía llevar el barquito a casa antes de que volviese el tío, para que no se enfadase. Para la tía, tener un crío en casa debía ser una molestia y cualquier pequeña trastada que el niño hiciese era reprendida por la tía amenazando con contárselo al tío cuando llegase. Con lo cual el temor hacía el tío, que ya era mucho antes, así aumentaba.

El tío debía ser una persona muy influyente porque trabajaba en el Ayuntamiento. Él creía que debía ser alcalde pero luego, otro día, se enteró de que era secretario, que también debía ser un cargo muy importante. Los que trabajaban en los ayuntamientos siempre eran gente muy respetada. Además, en esa casa, quizás por trabajar en el ayuntamiento, había muchos cuadros, pero no solo de pinturas ni paisajes sino con fotos y diplomas. En su casa no había nada de todo eso pero en la de los tíos sí que había un retrato de Franco y otro de José Antonio, a los que conocía porque en la escuela también estaban. El de José Antonio tenía una franja negra, como las que se ponían los hombres en la manga de la chaqueta cuando se les había muerto alguien. Como el niño ya sabía leer veía lo que ponía en los otros cuadros aunque no sabía muy bien lo que querían decir: Caballero Legionario, Cuerpo de Mutilados de Guerra por la Patria… y otro con una quiniela enmarcada, aquella con la que había acertado un premio gordo, que les había convertido en los ricos de la familia.

Los tíos, además, eran muy religiosos ya que no solo iban a misa todos los domingos, como se hacía en mi casa, sino que también iban a misa a diario y, además, la tía iba todos los días al rosario, que se hacía antes de la misa vespertina. Y, en determinas fechas, también a la novena, que cada vez estaba dedicada a un santo o un mártir o una virgen diferentes. Y como el niño estaba a su cargo, él también tenía que ir a todos estos tediosos oficios religiosos de los que no entendía nada porque el rosario, como la misa, se rezaba en latín con sus cinco misterios y su repetición incansable de avemarías, padrenuestros y glorias. Y después las letanías que la tía se las sabía de memoria en esa lengua. El niño se aburría mucho con la novena, en el rosario esperaba que llegase la letanía inacabable para dejar de rezar tantas avemarías y padrenuestros y la misa final le llenaba de sopor en el que no caía del todo porque en esa iglesia hacía mucho frío. Había entrado por la tarde y cuando salían ya era noche cerrada.

Aquella iglesia de aquel pueblo era mucho más sombría que la del suyo. En la de su pueblo había una Virgen risueña a la que solo veía cada semana el domingo; en la de aquel otro pueblo había un apóstol montado en un caballo con una espada en la mano cortando cabezas de moros. «Es Santiago matamoros» decía la tía, «matando infieles». Los infieles eran unos hombres, que debían ser muy malos, y cuyas cabezas con turbantes rodaban por el suelo.

Pero lo peor de todo no eran los rosarios y las misas ni ese Santiago matamoros. A quien más miedo tenía ese niño, terror casi igualado al que tenía a su tío, era al cura que dirigía esos oficios religiosos pero también, junto con el tío, la moralidad del pueblo.

Don Anacleto se llamaba. Enjuto, severo, sin dar respiro a la más leve sonrisa, vigilante siempre. Con su negra sotana hasta los zapatos negros solo se permitía alguna nota de color cuando oficiaba misa y vestía casulla amarilla o roja. Así como en las películas del oeste el sheriff marcaba la ley, en ese pueblo sin Guardia Civil solo había dos personas que indicaban lo que era bueno y lo que no lo era: el tío del niño, el secretario, y don Anacleto, eso sí, auxiliados, porque no les quedaba más remedio, por el médico y el farmacéutico.

En aquellos tiempos había muchos niños y muchos jóvenes en los pueblos. Y aquel pueblo era un pueblo, como casi todos los de aquellas tierras, agrícola y de pastoreo. Había muchas tierras de cultivo de secano en las que se trabajaba de sol a sol y abundantes rebaños de ovejas. Don Anacleto, con la anuencia del secretario del ayuntamiento, había prohibido el baile en el pueblo. El niño no entendía eso porque en su pueblo había baile todos los domingos y el cura nunca dijo nada sobre eso. Pero allí, parecía que el baile fuera la fuente de todos los males. Así lo manifestaba en la homilía de la misa dominical: «El baile es la fuente del pecado». Solo había una ocasión, cada cierto tiempo, en el que el baile estaba permitido, cuando se celebraba una boda. Por supuesto, quien celebraba la boda era don Anacleto que siempre estaba invitado al banquete y al baile que él vigilaba desde el primer hasta el último momento interviniendo, si alguna pareja se sobrepasaba amonestándoles y separándoles, incluso con el cinturón y, después, denunciando su acto pecaminoso desde el púlpito en la homilía dominical para vergüenza del joven y de la joven y de sus familias, que también serían apercibidas por ese intolerable ataque a la moral y a la decencia.

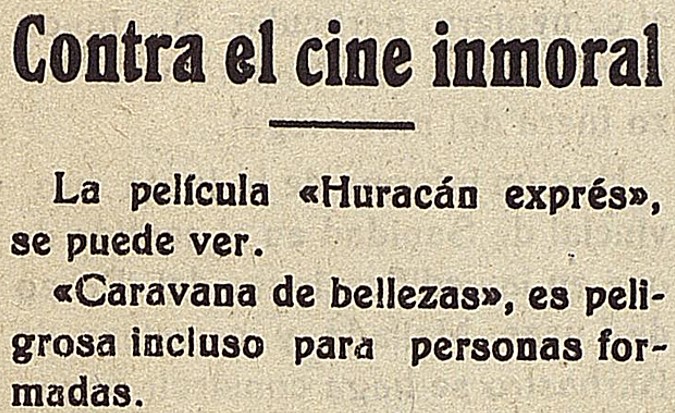

¿Qué quedaba para diversión y entretenimiento de aquella pobre gente? El cine, los domingos. En el pueblo del niño había dos cines que llevaba un empresario, en este otro pueblo solo había uno, del que se encargaban el secretario y el cura. Y esa era la gran emoción y la gran atracción para el chico. Como era sobrino del secretario y como el secretario y don Anacleto seleccionaban y supervisaban, antes de su proyección pública, las películas, el niño que nunca pudo estar en su pueblo en la sala donde estaba el proyector ahora sí podía entrar en ese cuchitril y ver cómo funcionaba esa maquinaria, cómo se encendía, cómo se creaba la magia, cómo se cambiaba cada rollo, cómo era el celuloide, cuántos fotogramas había uno detrás de otro como si fueran la misma foto, dónde estaba el sonido… No lo entendía muy bien pero aquel mundo, que traía a este imágenes y sonidos de otros mundos que solo se podían ver en ese lugar, desvelaba los secretos de la emocionada magia del cine. Nunca en su pueblo lo pudo ver así, pero aquí tenía el privilegio de verlo desde abajo, en el patio de butacas, solo su tía y él, mientras don Anacleto y su tío proyectaban la película desde arriba. Nunca había estado tan solo y tan feliz y tan privilegiado en una sala de cine. Y además vería la película dos veces. Una completa y sin gente y la otra, con todo el pueblo, pero capada.

Porque ni el secretario ni don Anacleto se fiaban un pelo de las autoridades religiosas de la España franquista ni de las autoridades civiles que permitían las películas que ya previamente habían pasado la censura. En aquel pueblo no se podía permitir ni una sola imagen que contradijera la moralidad estricta de don Anacleto y del secretario. Por eso, ellos dos, se proyectaban la película el sábado, pero esa no sería la película que verían los feligreses el domingo. En el momento en que un beso, un contacto indebido entre dos personajes de distintos sexo, un toque de manos, una mirada, una frase, una palabra, un escote alargado, unas faldas no suficientemente por debajo de la rodilla, un brazo desnudocualquier elemento que atacase los principios fundamentales de la moralidad estricta de ese pueblo dirigida por el secretario del consistorio y del párroco, era automáticamente eliminada cortando con una tijera los fotogramas que fuesen necesarios. Y cortados se quedaban para siempre. Porque esa copia de esa película que luego continuaría el circuito comercial ya estaría doblemente mutilada para siempre. El problema, aquellas veces que el niño estaba, era el propio niño. Él tampoco debía ver esas imágenes y para eso estaba la tía al lado intentando taparle los ojos cuando dos individuos de distinto sexo se acercasen lo suficiente, pero a la tía, la emoción de la película hacía que se le olvidase su función y así el niño podía ver la película completa, y al día siguiente, ya con todo el pueblo, la versión emasculada de fotogramas.

Como en mi pueblo, los cortes se notaban, pero nadie sospechaba que no solo eran los de la censura estatal y eclesiástica sino los añadidos por la censura local. Y siempre había alguno o algunos que, escondidos en la oscuridad de la sala, silbaban y protestaban cuando notaban el corte. No sabían que a ellos ni siquiera se les permitía ver lo que el Régimen autorizaba para todos y que tenían un suplemento de prohibición. Y si lo sabían, nadie osaba comentarlo.

Como quien proyectaba encargaba las películas, a aquel pueblo nunca llegaron las que estaban calificadas con 4 ni con 3R ni con 3. Solo de 2 para abajo. Y aún así se cortaba. «Los Vikingos» fue una de esas películas que vio y que amputaron.

En el No-Do no se intervenía, ese se veía completo y solo el domingo, con tres o cuatro meses de retraso porque como no había suficientes copias, cuando tocaba llegar a pueblos como los nuestros, esos No-Do llevaban ya un retraso considerable, así que las imágenes del invierno llegaban en verano y las de las sequías cuando ya había vuelto a llover o la final de la Liga cuando ya había empezado la siguiente. Pero eso daba lo mismo. El mundo entonces no iba tan deprisa.

La moral ultramontana de ese pueblo quedó a salvo por décadas. Sin bailes, con cine doblemente censurado, con control estricto de asistentes a la misa dominical y a los demás servicios religiosos por las mujeres y mozas del pueblo. Con las capillitas de santos y vírgenes, que controlaba la tía del niño, donde las tres o cuatro capillitas recorrían el pueblo de tal forma que no coincidieran dos capillitas en la misma casa el mismo día, se sabía exactamente qué familias recibían una, dos o más capillitas a lo largo de mes… o ninguna e incluso qué limosna aportaba cada familia en cada una de ellas.. Con todo ese control el pueblo estaba a salvo. Los fotogramas pecaminosos a buen recaudo en casa del cura, la vigilancia del pueblo en manos del secretario.

Pocos años después sucedió un gran escándalo en la casa del niño: su madre lloraba, su padre maldecía, todos culpaban al tío y a otra mujer, y a la tía, por tonta. Pero sobre todo culpaban a la otra mujer, a una joven. La madre del muchacho se había enterado por una visita de su hermana, la tía de nuestro muchacho. Al chico le costó enterarse porque delante del niño no se hablaba de esas cosas, pero al final el escándalo familiar fue tan grande que él pudo hilarlo. El guardián de la moralidad, su tío, se había saltado la suya propia a la torera. Llevaba un tiempo manteniendo relaciones sexuales secretas con una moza del pueblo, no se sabe si consentidas o no, y al final esta había quedado preñada, ‘encinta’ decían. ¿Qué iba a decir ahora don Anacleto? ¿Lo denunciaría desde el púlpito como otras veces por cuestiones menores? ¿Les echarían del pueblo? ¿Acabaría el tío en la cárcel? ¿Qué se podía hacer?

Poco a poco se fueron dando cuenta que don Anacleto sabía más del asunto que ellos y que al tío no le iba a pasar nada, ni a la tía. Estaba claro que la responsable era la moza que habría engatusado al pobre tío que habría caído en la tentación. Pero, a ser posible nada debía trascender. Lo primero era que nadie en el pueblo se enterase, eso era difícil porque en un pueblo pequeño se sabe todo, pero si se puede llegar a saber también se puede llegar a hacer que se silencie, porque incluso hablar de ello es pecado, igual que se habían callado otras cosas después de la guerra. Lo segundo, que desapareciese esa moza, la fuente del pecado, que saliese del pueblo, que se fuese a algún asilo o convento de acogida de mujeres descarriadas, al fin y al cabo, es lo que era. Dicho y hecho, que para eso don Anacleto tenía sus contactos. De madrugada, unos días después, la moza abandonó el pueblo y la casa de acogida de descarriadas dirigida por una orden religiosa femenina que el cura había buscado, acogería a esa chica durante un tiempo. La moza nunca volvería al pueblo. El cura nunca denunció desde el púlpito a los hombres que cometían abuso de poder. El secretario nunca recibió ninguna denuncia. Nadie volvió a preguntar por la moza.

El matrimonio se mantuvo hasta su muerte, como manda la Santa Madre Iglesia, y hasta celebraron por todo lo alto sus bodas de oro. El cura murió unos años después en olor de santidad y se le enterró en un gran mausoleo que hoy no cuida nadie igual que nadie echa de menos su moralidad, ni nadie, después, reclamó su santidad. Se le olvidó pronto.

Ahora, más de medio siglo después de aquellos años, a veces me acerco a la ermita y al cementerio de aquel pueblo, situados a medio kilómetro del casco urbano, la una frente al otro. Es el lugar de paseo natural para los lugareños ya que además tiene un pequeño parque infantil. Desde este lugar solitario no solo se divisa el pueblo, también nuestra pequeña montaña mágica, vigilándolo, el Cerro del Berrueco, donde vivieron los primeros pobladores de la zona tres mil años antes y, un poco más allá, la montaña enorme, la Sierra de Béjar, imponente con toda su blancura durante el invierno y todo un azul terroso en el verano, que marca el final de Castilla antes de cruzar a las tierras de Extremadura.

Aquel niño ahora tiene más de medio siglo más. Y no sabe si es la misma persona o no. Si sus recuerdos concuerdan con la realidad o si su mentalidad infantil y miedosa es la de la misma persona que ahora entra sin temor a visitar los fantasmas en el cementerio solitario, lleno de las vidas que fueron. No puede ser el mismo, pero debo serlo porque allá voy a visitar el nicho donde reposan los tíos. Les comento algo, alguna nueva novedad que pueda interesarles. En el camino por el cementerio reconozco las tumbas de otros que conocí y también de otros de los que solo oí hablar, aquel otro nicho donde una amiga de mi madre reposa y de la que ella siempre me contaba sus aventuras de mozas.

Es entonces cuando me fijo en una tumba de tierra destacada, marmórea, donde reconozco un nombre, Anacleto. Y todos esos recuerdos y aquel terror viejo reaparecen, como si me diera pavor pensar todo aquello que me viene a la cabeza y lo diferente que es el mundo a lo que él imaginó que debería ser. De hecho, el mundo dejó de ser como él quería, el día que desapareció aunque, seguramente, seguiría pensando que el mundo estaba equivocado.

El secretario vivió algunos años más perdiendo poco a poco los privilegios del pasado. Su mujer le sobrevivió mucho más. De la moza y lo que pudiera tener nunca se supo. El niño creció y hasta cuidó de su tía hasta su muerte a los 101 años pero nunca habló con ella ni del cine ni de la moza. Tanto la tía como el niño (ni el adulto) sabían que, de ciertas cosas, no se hablaba. Ni cuando llegó la democracia ni cuando el tío ya había muerto y se podía hablar de él. Como si la sombra dictatorial del secretario siguiese controlándolo todo, como si don Anacleto siguiera vigilando desde la tumba.

«Son los cines tan grandes destructores de la vida moral de los pueblos, que no dudamos que sería un gran bien para la humanidad el que se incendiaran todos (…) En tanto que llegue este fuego bienhechor, ¡feliz el pueblo a cuya entrada rece con verdad un cartel: No hay cine!»

(Marcelino Olaechea. Obispo de Pamplona)