3.

El undécimo mandamiento

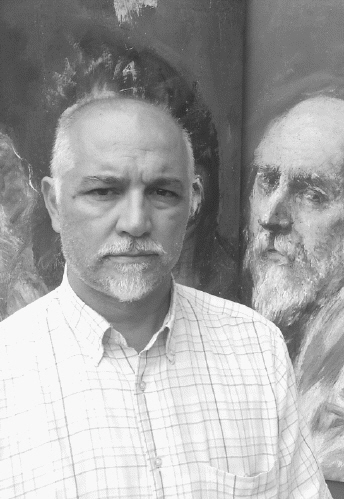

Javier Fernández Delgado

Fue docente de Educación Secundaria y ahora ejerce como editor público y experto en edición digital.

javier.fernandez@madrid.org

lectodigitantes@gmail.com

Arturo, dale duro.

El abuelo, mi abuelo, murió como consecuencia de un arrebato de locura. Se ahorcó de un gancho de la cocina, o quizá del lavadero, no lo recuerdo con exactitud. Yo ya le vi muerto, en su propia cama, donde tantas veces de pequeño me había preparado el hueco de la almohada y arropado, antes de salir al último café, y volver cuando yo no podía sentirlo. En algún momento de la noche, en que salía a la superficie del duermevela, le sabía a mi lado, insomne, con la radio encendida, y la BBC radiando para España. Porque mi abuelo fue y siguió siendo republicano, y despotricaba de Franco y del Papa.

—No le hagáis caso, hijos, que el abuelo es bueno, que el abuelo es bueno.

Esa noche el velatorio fue en su casa y en su cama, lo que ya no se hace: para eso están ahora los tanatorios, para que la familia descanse y las visitas sean más llevaderas. Estuvieron, las viejas de negro, velando toda la noche, contando hazañas del difunto, que eran muchas, ya que vivió hasta los 94 años. Decían que había nacido un 28 del 8 de 1888, lo que era un gran augurio, aunque no se sabe de qué. Se escapó del seminario al que le habían destinado, por ser uno de ocho hermanos, y marchó a Buenos Aires a encontrar alguna fortuna, como buen gallego. Trabajó de colectivero, es decir conductor de tranvías de caballos; en esas, contaba, tuvo un encontronazo con unos gauchos a caballo que no querían apartarse. Oyó «La comparsita» de mano y voz de su autor, dio clases en un colegio y volvió a España.

Estudió y sacó las oposiciones de maestro, cogió escuela (¿en Santa Cruz?) y se casó con mi abuela Mercedes en 1925: ella tenía veinte años menos que él, era hija única y vivía en un lugar muy cercano, La Castellana, donde yo jugué de niño, en la libertad más absoluta y anárquica, gracias a ella, a la abuela preindustrial. Y también gracias al abuelo, más riguroso pero amoroso igualmente, sobre todo conmigo, que era su ahijado; me sentaba en sus rodillas y me enseñaba los nombres de las estrellas. Una vez me enseñó la hierba de la aspirina y otra cómo dirigir los zarcillos de las vides. Todavía tengo un libro suyo, «El Cielo», que trata sobre el cielo astronómico, no el religioso, quizás perteneciente a la biblioteca de la escuela que dotó la República y cuyo expurgo hubo que enterrar en la huerta en una maleta, para que no lo encontraran y destruyeran, en la posguerra. Arturo fue depurado y perdió la escuela: «La guerra la ganaron los curas y la perdieron los maestros», supe mucho después. Malvivió esos años, pero fue padre de tres hijos y los sacó adelante; el último de ellos, mi propio padre, nació en 1932, cuando el futuro prometía tanto.

Mi abuelo tuvo una vida plena, y también larga, dicho en todos los sentidos, incluido el espacial, ya que hasta la jubilación hizo todos los días diez kilómetros río Miño arriba y otros diez abajo, de vuelta, muy lejos de su casa, para atender la nueva escuela de niños que le adjudicaron, una vez perdonado su delito de votar a Izquierda Republicana.

Yo le conocí jubilado y fuerte, había dejado de fumar a los setenta años, pero tanta bicicleta lo mantuvo en excelente forma. Recitaba poesía, puesto en pie, en algunas comidas familiares, y yo le quería con toda mi alma. Le gustaba mucho jugar a la escoba:

—Levántate y busca la palabra que no entiendes en la enciclopedia. Está allí.

—Sí, lo sé, abuelo, lo sé ─replicaba contrariado, y resignado a la cantinela. Más adelante escogí para mi vida ser profesor, un buen profesor, y quién sabe si mi amor a las enciclopedias viene de los morros de antaño. Tantas veces he querido poder volver a hablar con él, con él, ahora que podría comprender mejor, pero ya no puedo, ya no puedo.

Tirado en el suelo leía yo «El nombre de la rosa», el 28 de diciembre, día de los inocentes, de 1982, cuando me comunicaron por teléfono que el abuelo había muerto colgado por su propia mano. Pensé que era una broma estúpida, pero cuando llegué a Orense comprendí que a lo mejor era una broma del abuelo, la última broma, con su firma, porque él no creía en el otro mundo, y en la comunión de la misa que celebraba los cincuenta años de casados le dijo con gestos silenciosos al oficiante que él no quería hostia ni comulgar.

En el velatorio, las viejas de negro se hartaron de soltar chistes verdes y de humor negro; hechos que aunque eran secretos, claro, me contó mi primo mayor Turi, quien se las arreglaba para encandilar a las señoras con su verbo suelto y su lengua desmelenada, que no sé cómo llamar a sus apabullantes artes conversacionales, que atravesaban todas las fronteras idiomáticas, raciales y generacionales. Entretanto, mi hermano y yo andábamos de madrugada por la estación de tren de San Francisco, intentando comprender el gesto del abuelo y entendiendo entre risas que su marcha era un acto supremo de libertad, de orgullo, de rebeldía ante la vida que había llevado, a la que quiso poner fin a su manera, igual que antes la había conservado, también contra viento y marea, a base de Okal y esparadrapo.

—¿Ves, Javierín? Así se pone.

En los relatos y consejas de las enlutadas afloró esa noche entre susurros el hecho reconocido de tantos abuelitos galleguiños que caían por pozos, o tropezaban por terraplenes..., en fin, que se morían por accidentes. En realidad se mataban a ellos mismos, para quitarse de en medio cuando ya no podían valerse. Locuras momentáneas. Todos callaban, todos perdonaban. Hasta los curas que tenían que enterrarlos razonaban que nadie en su sano juicio cometería esa tontería, ergo no estaban en su sano juicio, ergo no eran responsables; luego, si habían sido buenas personas, merecían el descanso sagrado en el cementerio, con sus allegados difuntos. Así ocurrió también con mi abuelo, que fue a parar con los suyos a la sepultura del cementerio anejo a la iglesia de Santa Cruz, junto a La Castellana.

Eso quisimos creer, por tanto, durante años: que el abuelo murió en un arrebato de locura, hasta que con ocasión del funeral de su primogénito, mi tío, hace no mucho, pude hablar con el único hijo vivo que quedaba, muerto también mi padre, que fue el pequeño. Mi tío me contó que en ese día fatídico, había discutido con el abuelo por la mañana, sobre el futuro de la abuela, que comenzaba a tener graves pérdidas de memoria y a no poder valerse. ¿Cómo podrían cuidarla, ahora que él se estaba quedando ciego, con el brazo roto, con menos fuerzas cada día que pasaba? ¿Cómo?

Comprendí entonces el sentido, lúcido, del último gesto de mi abuelo, mi padrino, maestro republicano jubilado, el acatamiento del más elevado de los mandamientos, el undécimo, «No estorbar», que gustaba recitar con frecuencia, y que yo verdaderamente no había entendido nunca en toda su profundidad. No hasta ese día. No fue locura, ni orgullo ni temor, fue amor.

[El expediente de depuración del maestro Arturo Fernández Cid se conserva en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares, y pudo consultarse al fin por sus familiares en 2011].

Madrid, febrero de 2018.

4.

Cuestión de vista

Felipe Díaz Pardo

El autor (Madrid, 1961) es licenciado en Filología hispánica, profesor de Secundaria e inspector de Educación. Ha publicado numerosos libros de tema educativo y de creación literaria: novelas (La sombra que nos persigue, La humanidad de los dioses, Tanto motivo sin fisura, La casa de las almas soñadas, La factoría de los sueños, Profundo origen, Tardes en El Edén, Vuelo sin retorno) libros de relatos y cuentos. En la sección de Reseñas de este mismo número puede consultarse el resumen de su último libro titulado Felicidad perversa (Editorial Confluencias, 2018).

Miguel Polo Limón descubrió su vocación política a la temprana edad de cinco años. Tuvo lugar el descubrimiento en su primera visita al oftalmólogo, promovida por su madre ─con la angustia y desazón que muestran todas las madres, tan preocupadas por el cuidado de sus pequeños─cuando empezó a notar que Miguelito guiñaba los ojos y se acercaba demasiado a la televisión cada tarde en que se embelesaba con los dibujos animados de la programación infantil de la televisión.

─Este niño no ve ni tres en un burro ─repetía doña Gertrudis, obsesionada cada vez que le veía escudriñando a dos palmos de la pantalla la mancha negra en que empezaba a convertirse para él la figura del gato Félix, la del mismísimo Popeye cuando iba a salvar a su amada Olivia o los personajes de gestos lentos e inexpresivos que empezaban a diseñar los japoneses.

Doña Gertrudis, que era muy suya para todo, y que, sobre todo, tenía puesto el listón de su hijo en alturas de máximo alcance, hubo de buscar también el mejor especialista en la materia para intentar solventar tan grave disonancia en la mirada de Miguelito, faltaría más. Fue ese empeño el que le llevó a encontrar el mejor oculista quien, en efecto, encontró en el pequeño paciente su futuro, al ver más allí de una simple dolencia que se solventaría con unas gafas para la miopía y el astigmatismo.

─Su hijo, aparte de ser miope, tiene grandes cualidades para la política ─diagnosticó tajantemente el doctor.

─No diga tonterías ─soltó, haciendo uso de su particular carácter, doña Gertrudis, de natural faltona, arisca y dominante─¿Qué tiene que ver una cosa con otra? ¿Qué tendrá que ver que mi crío no vea ni torta, que lo tengo comprobado yo todas las tardes, cuando se pone delante del televisor, para lo que vaya a ser de mayor? Y para más inri, político.

Miguelito observaba callado la trifulca entre su madre y aquel señor intentando, a pesar de su corta edad, imaginar lo que se le venía encima.

─A ver, señora, yo solo me limito a recoger unos datos que son evidentes ─contestó un tanto malhumorado el médico, al tiempo que volvía a encender el proyector del optotipo─. ¿Ve usted estas letras? ─preguntó mientras pasaba pantallas con diferentes símbolos, números y dibujos hasta encontrar la que antes había manejado con Miguelito para determinar su agudeza visual, repleta de letras ordenadas en varias líneas horizontales y dispuestas en orden de mayor a menor tamaño y de arriba abajo de aquel rectángulo luminoso colgado en una pared de la consulta, enfrente de donde se encontraban situados ellos.

─Eso digo yo, ¿qué es lo que tengo que hacer yo y qué tienen que ver tantas letras con lo que usted me está diciendo? ─seguía insistiendo la mujer.

─Pues está bien claro ─lanzó ufano a la vez que displicente el doctor─. Su hijo ve a la perfección cada una de las consonantes y vocales que forman las siglas de los partidos políticos. No cabe duda, señora. Su hijo va para político, como le digo, lo mismo que otras veces otros niños imaginan preciosas figuras con los cuadraditos que les pongo, unos abiertos por arriba o por abajo o por la derecha o por la izquierda. Esos tiran más bien para artistas. Pero su hijo está claro. Va para político sin ninguna duda.

Miguelito miraba a los dos adultos en el silencio de la sala, mientras su madre parecía estar procesando la información recibida.

─Ah, pues si eso es así, ya me dirá lo que tengo que hacer ─soltó por fin doña Gertrudis, toda entusiasmada.

Salieron de la consulta con la prescripción médica claramente especificada en una receta primorosa en la que figuraba un membrete con los datos de aquel facultativo clarificador y visionario. En el papel figuraban las dioptrías de cada uno de los ojos de Miguelito, las vitaminas que habría de tomar hasta que diera el estirón (Glutaneurina E, después de cada comida) y las orientaciones correspondientes para ir preparando su futuro profesional.

Fue así como Miguelito, luego ya de mayor don Miguel Polo de Limón, se adiestró en todas las habilidades necesarias para alcanzar la cumbre en la profesión prescrita. La senda se la abrió su querida mamá, inscribiéndole en campamentos, grupos de catequesis y asociaciones de diverso signo y orientación hasta que el niño encontró su verdadero camino. Luego, en la Universidad, se dedicó a tareas de meritorio hasta que el partido en cuestión consideró suficiente la adhesión demostrada por parte del acólito, repartiendo panfletos, llaveros con las siglas, estampitas y otros productos de marketing y propaganda diseñados al efecto. Después llegaron las oposiciones con las que meter la cabeza en algún departamento ministerial que le abrieran al cabo de un tiempo las puertas de alguna jefatura de área, alguna subdirección general y así hasta el más allá de las responsabilidades funcionariales.

Cuando Miguelito llegó a ser algo en el mundo tempestuoso y confuso de la política ya rondaba los cuarenta y tantos años, ochos dioptrías en cada ojo y una incipiente presbicia que, poco a poco, le haría apreciar en su justa medida la verdadera inutilidad de las predicciones. Es lo que suele llamarse «problemas de visión», cuando se llega a determinadas edades.

5.

Entremés pedagógico: un diez en Geometría

Pedro Hilario Silva

El autor, Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca, doctor por la Universidad Complutense de Madrid, y diplomado por el T.A.I. en la especialidad de Guión de Cine y Televisión, ha ejercido la docencia en diferentes institutos y, en la actualidad, además de impartir clases de Didáctica de la Lengua y la Literatura en la Facultad de Educación de la UCM, es miembro investigador del IUCE de la UAM. Ha escrito libros y artículos sobre didáctica, y es autor de obras de teatro con las que pretende acercar al espectador, a través del humor, a la historia de la literatura de una manera diferente. La verdadera historia de Rodrigo Díaz de Vivar y sus leales vasallos o El extraño caso del pintor que perdió el sombrero. Una aventura de Horacio Palas y Ágata Crispín en tiempos de las vanguardias artísticas son alguna de ellas

UN 10 EN GEOMETRÍA

ACTO ÚNICO

[Cuarto de estudios de un alumno de Secundaria. Delante de la mesa, el alumno. A un lado del escenario, el narrador. El actor ejecuta todo lo que dice el narrador]

NARRADOR: Raúl mira el reloj. Son las dos de la madrugada. Cierra el libro con desesperación. Seguramente mañana volverá a suspender. Cuanto más quiere hacerse con la geometría, menos la entiende. Es el examen final. Tres fracasos ya. Sin duda va a perder un año. Solo un milagro puede salvarlo. Se levanta. ¿Un milagro? ¿Y por qué no? Siempre le ha interesado la magia. Tiene libros. Acaba de recibir uno que seguramente le ayude a resolver su problema. Cómo no lo había pensado antes. Tenía la solución delante de él y no se había dado cuenta. Ahora lo ve claro. Busca el libro en la estantería y, tras llevarlo a la mesa, se pone a leerlo. Aquí está. El conjuro parece sencillo. Nunca había hecho la prueba. Era el momento: ahora o nunca. Mueve los muebles hacia la pared, dejando el suelo limpio. Después dibuja sobre el piso, con un rotulador, el pentágono protector. Y tras ello pronuncia las palabras cabalísticas. [El actor pronuncia alguna jitanjáfora del poema El Bosco, de Rafael Alberti]. De repente el escenario se llena de luces de colores y de la nada surge una especie de maestro Jedi con el aspecto de Giner de los Ríos.

MAESTRO JEDI/MAGO ─¿Eres tú quien me ha invocado?

RAÚL ─Sí. ¿Quién eres?

MAESTRO JEDI ─La solución a tus problemas soy.

RAÚL ─¡Genial! Entonces ya sabes lo que me pasa. ¿Cómo piensas ayudarme?

MAESTRO JEDI ─No.

RAÚL ─¿No, qué?

MAESTRO JEDI ─Que no sé cuál es tu problema.

RAÚL ─Pero ¿no acabas de decir que eres la solución a mis problemas?

MAESTRO JEDI ─Sí, bueno, pero en general.

RAÚL ─¡Pues qué bien!

MAESTRO JEDI ─¿Qué puedo hacer por ti?

RAÚL ─Siempre he tenido cero en geometría y…

MAESTRO JEDI ─Ya, eso es evidente.

RAÚL ─¿Cómo que es evidente?

MAESTRO JEDI ─Has dibujado un paralelogramo, en lugar de un pentágono protector. Realmente has tenido suerte, porque podía haber venido cualquier monstruo o demonio y hubieras estado sin protección alguna.

RAÚL ─Vale, capto la idea. Pero verás, lo que quiero es muy sencillo: se trata de aprobar mañana el examen de geometría, así que me gustaría oír sugerencias.

MAESTRO JEDI ─No.

RAÚL ─¿Cómo que no?

MAESTRO JEDI ─Que no es muy sencillo porque, si lo fuera, no me habrías llamado.

RAÚL ─Bueno, ya, me refiero que será muy sencillo para ti.

MAESTRO JEDI ─Eso es mucho suponer.

RAÚL ─Pero, vamos a ver, ¿tú quién eres?

MAESTRO JEDI ─Soy aquel a quien has invocado.

RAÚL ─Sí, bueno, ¿pero a quién he invocado?

MAESTRO JEDI ─A alguien que debe ayudarte a solucionar tus problemas.

RAÚL ─Pues eso, hala, empieza, que no tenemos toda la noche.

MAESTRO JEDI ─¿Por dónde deseas que empiece?

RAÚL ─No sé, dímelo tú.

MAESTRO JEDI ─Imposible, yo no tengo ningún problema.

RAÚL ─A ver, yo lo que quiero, como te acabo de decir, es aprobar mañana el examen de geometría. No creo que sea tan difícil de entender.

MAESTRO JEDI ─Vale, ya está.

RAÚL ─¿Ya está?

MAESTRO JEDI ─Sí.

RAÚL ─¿Así de fácil?

MAESTRO JEDI ─Sí. ¿Qué querías que pasara?

RAÚL ─No sé, algo como luces y relámpagos y sonido de truenos.

MAESTRO JEDI ─Bueno, es que para eso has de hacer la invocación con complementos. Has pedido lo básico.

RAÚL ─Bah, no importa, lo importante es que por fin he aprobado la geometría, ¿verdad?

MAESTRO JEDI ─Sí.

RAÚL ─No me lo puedo creer y yo todos estos años sufriendo esta absurda asignatura que no sirve para nada. ¿Sabes una cosa?

MAESTRO JEDI ─No.

RAÚL ─¿Cómo que no?

MAESTRO JEDI ─Sé muchas. Bien, me voy. Ha sido un placer ayudarte. [Desaparece por el fondo].

RAÚL ─No me lo puedo creer. Por fin, he aprobado la geometría. Pero, ¿cómo no se me había ocurrido antes?

NARRADOR: Raúl mira el reloj. Son las tres de la madrugada. Mira el libro de magia y, tras pensar un momento, borra el dibujo anterior y dibuja algo nuevo en el suelo. ¿Cuál creéis que será el motivo: comprobar que ha aprobado el examen, comprobar si realmente sabe geometría o aprobar del mismo modo las demás asignaturas? Tras ello, pronuncia de nuevo las palabras cabalísticas. [El actor pronuncia alguna nueva jitanjáfora del poema poema El Bosco, de Rafael Alberti]. De repente el escenario se llena de humo y de la nada surge una especie de monstruo horrendo.

MONSTRUO/DEMONIO ─¿Eres tú quien me ha invocado?

RAÚL ─Creo que no.

MONSTRUO/DEMONIO ─Yo creo que sí.

NARRADOR: Raúl mira hacia el dibujo y suspira tranquilo. Está seguro de haber dibujado esta vez el pentágono protector que impedirá que el monstruo salga, no en vano ha superado el examen de geometría. Sin embargo, el monstruo sale fuera del dibujo y se abalanza sobre él.

RAÚL ─Eh, pero qué haces, no puedes salir, me protege el pentágono protector.

MONSTRUO/DEMONIO ─Aquí no hay ningún pentágono, lo que has dibujado es el hexágono que me ha invocado.

RAÚL ─Pero, ¡eso no es posible! ¡He aprobado el examen de geometría, he aprobado el examen de geometría… y con un diez!

MONSTRUO/DEMONIO ─No, si aprobar has aprobado, pero de geometría sigues sin tener ni idea. [El monstruo envuelve en su capa a Raúl y se lo lleva a las profundidades. Se apaga la luz].

TELÓN

Texto inspirado en Cero en geometría, relato breve de Fredric Brown que reproducimos:

Henry miró el reloj. Dos de la madrugada. Cerró el libro con desesperación. Seguramente que mañana sería reprobado. Cuanto más quería hundirse en la geometría, menos la entendía. Dos fracasos ya, y sin duda iba a perder un año. Solo un milagro podía salvarlo. Se levantó. ¿Un milagro? ¿Y por qué no? Siempre se había interesado en la magia. Tenía libros. Había encontrado instrucciones sencillísimas para llamar a los demonios y someterlos a su voluntad. Nunca había hecho la prueba. Era el momento: ahora o nunca.

Sacó del estante el mejor libro sobre magia negra. Era fácil. Algunas fórmulas. Ponerse al abrigo en un pentágono. El demonio llega. No puede nada contra uno, y se obtiene lo que se quiere. Probemos.

Movió los muebles hacia la pared, dejando el suelo limpio. Después dibujó sobre el piso, con un gis, el pentágono protector. Y después, pronunció las palabras cabalísticas. El demonio era horrible de verdad, pero Henry hizo acopio de valor y se dispuso a dictar su voluntad.

─Siempre he tenido cero en geometría ─empezó.

─A quién se lo dices… ─contestó el demonio con burla. Y saltó las líneas del hexágono para devorar a Henry, que el muy idiota había dibujado en lugar de un pentágono.